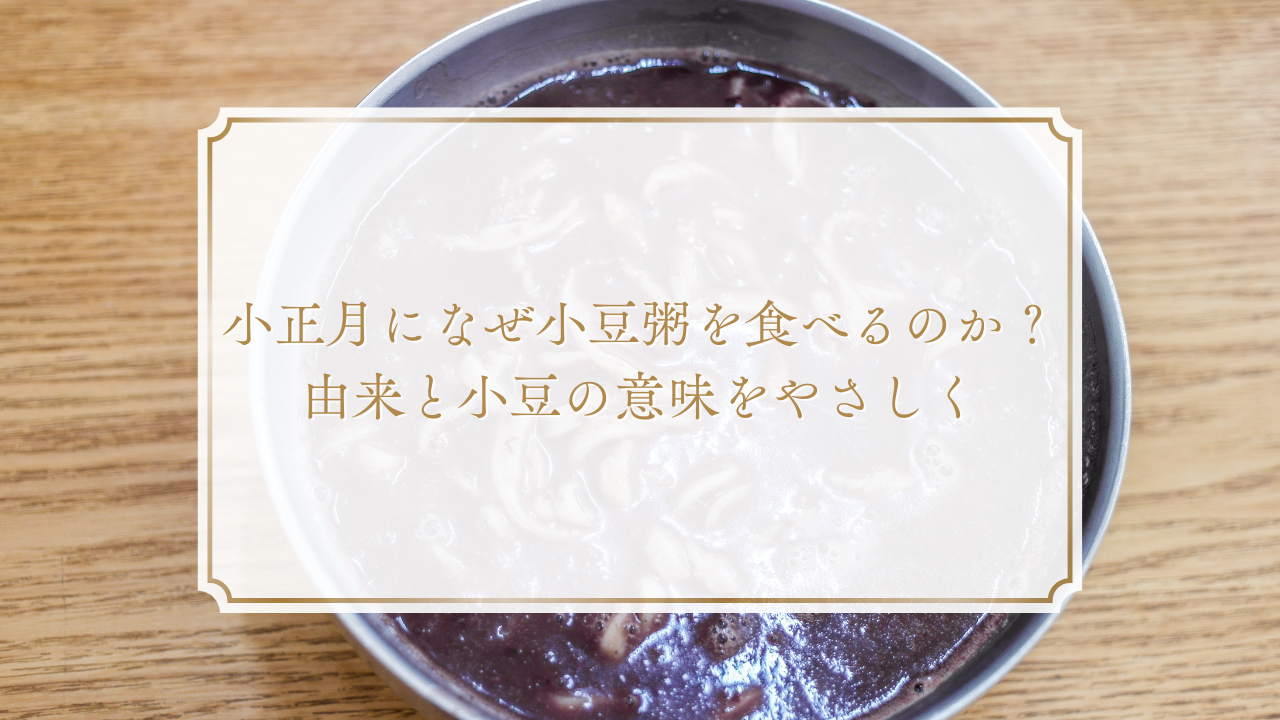

新しい年の始まりを彩る行事のひとつに「小正月」があります。

毎年1月15日前後に迎えるこの行事では、小豆粥を食べる風習が古くから伝わっています。

なぜ小正月に小豆粥をいただくのか、その理由には歴史的な背景や色に込められた意味があります。

また、赤い色を持つ小豆は昔から特別な存在とされ、祝い事や行事食に欠かせない食材でした。

この記事では、小正月と小豆粥の関係をわかりやすく整理し、文化的な意味や食べ方のバリエーションをご紹介します。

昔から続く伝統を知ることで、お正月の締めくくりをより深く味わうことができます。

今年の小正月には、小豆粥を通して日本の文化に触れてみてはいかがでしょうか。

小正月とは?小豆粥との関係を知ろう

まずは「小正月」とはどんな行事なのかを確認してみましょう。

お正月といえば元日から始まる大正月が思い浮かびますが、小正月はその締めくくりとしての意味を持っています。

この章では、小正月の起源や、大正月との違い、そして小豆粥とのつながりを見ていきます。

小正月の意味と起源

小正月は1月15日前後に行われる行事で、旧暦ではちょうど満月の日にあたっていました。

古くから人々は満月を特別な日として祝い、その節目を大切にしてきました。

こうした習慣が続く中で、小正月は「年のはじまりを整える行事」として根付いていったのです。

| 行事 | 時期 | 意味 |

|---|---|---|

| 大正月 | 1月1日 | 新しい年の始まりを祝う |

| 小正月 | 1月15日 | お正月の締めくくり、区切りの日 |

小正月は女性をねぎらう意味から「女正月」とも呼ばれることがあります。

これは、年末年始に忙しく働いた女性に一息ついてもらうという、温かい気持ちの表れでもあります。

家族の絆を確認し、静かに一年の無事を願う時間としての側面も大切にされてきました。

大正月との違いと位置づけ

大正月は新しい年を盛大に迎える行事ですが、小正月はその区切りとなる行事です。

いわばスタートとゴールのような関係で、お正月全体をより意味深いものにしています。

また、小正月では餅花や繭玉を飾る風習もあり、季節の移ろいと豊かな自然を感じられる時間でもあります。

小正月は「年のめでたさを再確認する行事」ともいえるでしょう。

なぜ小正月に小豆粥を食べるのか?

小正月といえば小豆粥を食べる習慣が思い浮かびますよね。

なぜこの日に小豆粥をいただくのかには、歴史的な背景と色に込められた意味があります。

ここでは、その由来や受け継がれてきた願いを見ていきましょう。

平安時代から続く風習と歴史

小豆粥の習慣は古代中国の風習が日本に伝わったものといわれています。

赤い色を持つ小豆を使った粥は、昔から特別な食べ物とされました。

日本では平安時代の記録にも小豆粥の記述があり、すでに宮中の行事として親しまれていました。

| 時代 | 小豆粥の位置づけ |

|---|---|

| 古代中国 | 赤い色で邪気を祓う習慣 |

| 平安時代の日本 | 宮中行事として食べられる |

| 現代 | 家庭で新年を締めくくる食べ物 |

長い歴史を持つ食文化が、今でも家庭の食卓に残っているのは興味深いことですね。

小豆の赤色が持つ魔除けの力

赤は火や太陽を連想させる色で、古来より強い意味を持つと考えられてきました。

小豆の赤い色を使った粥を食べることで、良い一年を迎えようという思いが込められています。

赤色は「厄をはらう色」として特別視されてきたのです。

小豆粥に込められた無事を願う思い

小豆粥は、ただの料理ではなく祈りを込めた食べ物です。

家族で分け合いながら食べることで、互いの無事を願う意味がありました。

新しい年をより安心して過ごすための象徴的な一皿と言えるでしょう。

小豆を使用する理由と文化的意味

小正月の粥に小豆が使われるのは偶然ではありません。

赤い色を持つ小豆には、昔から特別な意味が込められてきました。

ここでは、祝い事や伝統食に登場する小豆の役割を整理してみましょう。

赤い色に込められた魔除けの意味

小豆の赤色は、火や太陽を象徴する色として古来より大切にされてきました。

その色は「悪いものを遠ざける力」を持つと考えられ、人々の暮らしに根付いていきました。

赤色はめでたさと厄よけを兼ね備えた色として受け継がれているのです。

| 赤色が使われる食べ物 | 意味 |

|---|---|

| 赤飯 | 祝い事や節目を彩る |

| ぜんざい・おしるこ | 冬の行事に登場する甘い料理 |

| 小豆粥 | 年の区切りに願いを込める食べ物 |

赤色を通じて人々が願いを込める文化が形を変えながら今も続いています。

古代から続く小豆と祝い事の関係

小豆は昔から特別な豆として扱われてきました。

節目の日に赤飯を炊いたり、祭りに小豆を使った甘味を食べたりする習慣は全国で広く見られます。

これらの食文化は「豆には力が宿る」という考えとともに受け継がれてきたのです。

小豆は日常の食材であると同時に、祈りや願いを込めるシンボル的存在といえるでしょう。

小豆粥の健康効果と栄養学的価値

小正月に食べられる小豆粥には、昔から意味が込められてきました。

ここでは、小豆そのものが持つ特徴や、粥にすることで生まれる価値を整理していきます。

昔の人々が大切にしてきた理由が、少しずつ見えてくるはずです。

小豆に含まれる成分とその特徴

小豆は、豆類の中でも特有の色と風味を持つ食材です。

また、日常の料理や行事食にも多く使われてきました。

小豆は「豆の中でも特別な存在」として位置づけられてきたのです。

| 特徴 | 豆の中での役割 |

|---|---|

| 赤い色 | 祝い事や節目を象徴する |

| やさしい甘さ | ぜんざい・おしるこなど甘味に活用 |

| 煮やすさ | 日常の料理に取り入れやすい |

日常と特別な日をつなぐ豆として、長い間親しまれてきました。

小豆粥で大切にされてきた食べ方の工夫

小豆粥は、米と小豆を一緒に煮るシンプルな料理です。

しかしその調理方法には、人々の知恵が反映されています。

煮汁ごといただくことで、小豆の風味を余すことなく楽しむことができます。

薬膳の視点から見た小豆の位置づけ

東アジアの伝統的な食文化では、小豆はからだを整える食材と考えられてきました。

小豆はむかしから「暮らしを助ける豆」として扱われ、日々の食卓にも欠かせない存在でした。

小豆粥は単なる料理ではなく、季節の区切りに寄り添う文化的な一皿といえるでしょう。

小正月の小豆粥の食べ方と楽しみ方

小豆粥はシンプルな料理ですが、地域や家庭によって少しずつ違いがあります。

ここでは、伝統的な作り方やアレンジ方法、食べるタイミングなどを紹介します。

暮らしに合わせて楽しめるのも、小豆粥の魅力のひとつです。

伝統的な作り方と「十五日粥」

小正月に食べる粥は「十五日粥」とも呼ばれます。

米と小豆を炊き合わせ、ほんのり赤みがかった色に仕上げるのが特徴です。

シンプルながらも、あたたかさを感じる一皿になります。

| 材料 | 役割 |

|---|---|

| 米 | 主食としてのベース |

| 小豆 | 色と香りを添える |

| 水や塩 | 仕上げを整える |

素材が少ないからこそ、豆の存在感が際立つ料理です。

地域ごとのバリエーション(餅・かぼちゃ入りなど)

地域によっては、粥に餅を加える習慣もあります。

また、かぼちゃを入れて彩りを楽しむところもあります。

地域ごとに工夫された小豆粥は、土地の文化を感じられる味わいです。

現代のアレンジレシピ(雑穀米・スイーツ風など)

近年は雑穀米を混ぜたり、少し甘みを加えてスイーツ風に仕上げるアレンジも登場しています。

朝食や夜食に取り入れるなど、食べ方の幅が広がっています。

昔ながらの意味を大切にしながらも、自由に楽しめるのが現代の小豆粥といえるでしょう。

小正月に関連する行事や風習

小正月には小豆粥だけでなく、各地でさまざまな行事や風習が行われます。

火を使った祭りや飾り付け、占いなど、地域ごとの特色が色濃く残っているのも魅力です。

ここでは代表的な風習をいくつかご紹介します。

どんど焼き・左義長など火祭り行事

小正月には正月飾りや書き初めを焚き上げる「どんど焼き」や「左義長」が行われます。

火にあたることで清められると信じられ、地域の人々が集う大切な行事となっています。

火を囲むことで一年のはじまりを改めて意識する行事ともいえるでしょう。

| 行事名 | 内容 |

|---|---|

| どんど焼き | 正月飾りや書き初めを焚き上げる |

| 左義長 | 地域で行われる火祭り、無事を願う意味も |

餅花や繭玉に込められた豊作祈願

枝に餅や繭玉を飾る風習は、小正月を彩るもののひとつです。

稲穂に見立てた飾りには「実りへの願い」が込められています。

鮮やかな飾りが家の中を華やかにし、新年らしい雰囲気を演出するのも特徴です。

粥占(かゆうら)という占いの風習

小豆粥を使った占い「粥占(かゆうら)」をご存じでしょうか。

粥の炊き上がり方や米粒・小豆の状態を見て、その年の作柄などを占うものです。

古くは各地の神社や家庭でも行われ、今も一部地域で続いています。

小正月は祈りとともに「未来を占う時間」でもあったといえます。

まとめ|小正月と小豆粥がつなぐ日本の伝統

ここまで、小正月に小豆粥を食べる理由や、小豆に込められた意味、地域の風習について見てきました。

最後に改めて、その価値を整理してみましょう。

小豆粥に込められた祈りと文化的意義

小豆粥は、ただの料理ではなく願いを込めた一皿です。

赤い色に象徴される思いや、長い歴史を通じて受け継がれた意味が重なり合っています。

小正月は家族や地域が気持ちを一つにする機会であり、小豆粥はその象徴的な存在といえるでしょう。

| 小豆粥に込められた意味 | ポイント |

|---|---|

| 歴史的背景 | 平安時代から続く風習 |

| 色の象徴 | 赤色が厄よけを意味する |

| 食文化 | 地域ごとの工夫が見られる |

健康と幸せを願う未来への食習慣

小正月に小豆粥を食べる習慣は、今も多くの家庭で続けられています。

それは「節目の日に心を込めて食べる」という文化的な価値を示しています。

小豆粥は伝統を受け継ぎながら、未来へとつながる食習慣なのです。

今年の小正月には、ぜひ小豆粥を味わいながら、日本の伝統に触れてみてはいかがでしょうか。