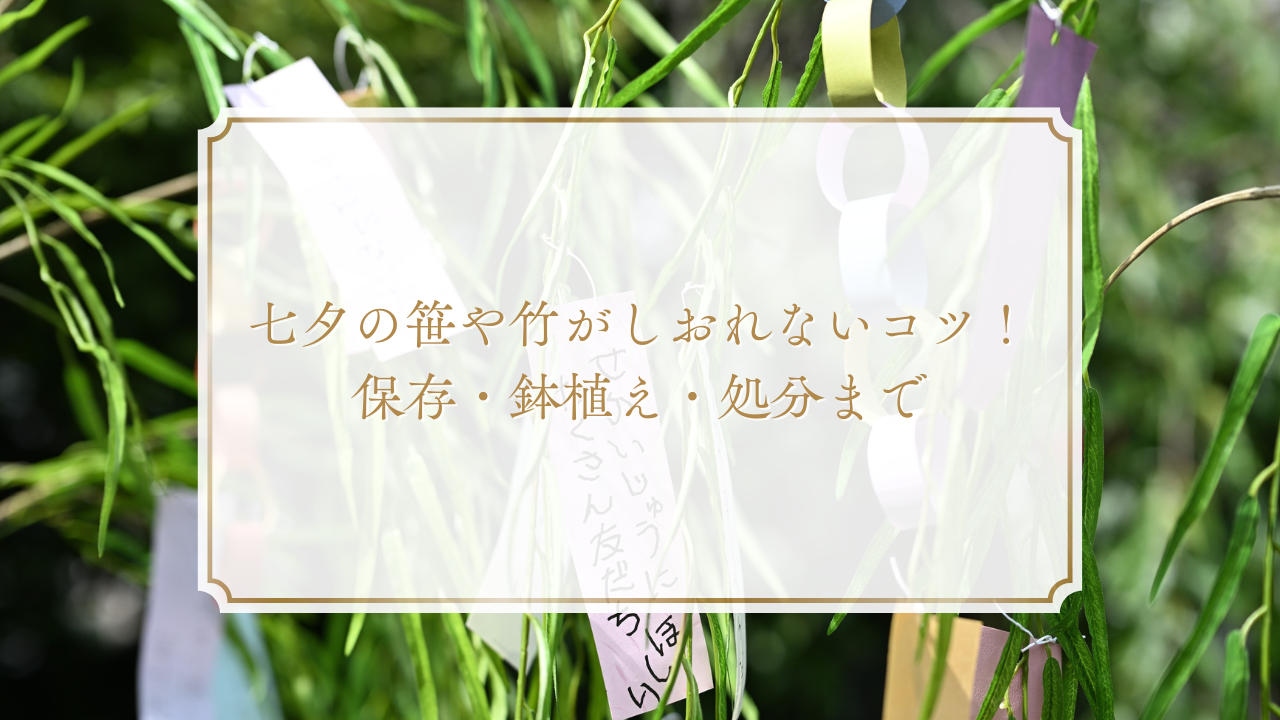

七夕といえば、短冊や飾りをつけて願いごとを託す竹や笹が欠かせません。

ところが、せっかく用意した竹がすぐにしおれてしまい「当日まで持たなかった…」という経験をした方も多いのではないでしょうか。

実は、竹や笹を長持ちさせるには、切り口の処理や水分の与え方、置き場所の工夫など、いくつかのポイントがあります。

また、鉢植え用の竹を選んで育てれば、七夕以外の時期にも観葉植物として楽しむことができます。

さらに、七夕が終わったあとの竹の処分についても知っておけば、最後まで気持ちよく行事を楽しめます。

この記事では、七夕の竹が枯れないようにする保存方法から、鉢植えでの育て方、そして終わった後の片付け方までをわかりやすく解説します。

これを読めば、今年の七夕をより特別な思い出にする準備が整いますよ。

七夕の竹はなぜ枯れやすいのか?

七夕に欠かせない竹や笹ですが、いざ飾ろうとすると数日でしおれてしまうことが多いですよね。

ここでは、竹や笹が短期間で元気を失ってしまう理由をわかりやすく解説します。

切った竹や笹が弱りやすい生理的な理由

竹や笹は、もともと地面から水分を吸い上げて生きています。

ところが、根を切り離してしまうと水の供給が止まるため、葉先まで水分が届かなくなります。

この状態が続くと葉が丸まり、色も変わってしまうのです。

つまり、切った竹は「自分で水を吸えなくなる」のが一番の原因です。

| 枯れやすい要因 | 具体的な状況 |

|---|---|

| 水分不足 | 根を切ったために水が届かない |

| 蒸発の多さ | 葉の表面から水が失われやすい |

| 切り口の劣化 | 空気や雑菌で水を吸い上げにくくなる |

室内と屋外での枯れ方の違い

飾る場所によっても竹の持ちが変わります。

室内は乾燥しやすく、冷房の風が直接当たると一気に葉がしおれてしまいます。

一方、屋外では直射日光や暑さによって蒸発が進みやすく、やはり竹にとっては厳しい環境になります。

竹を長く保つには、どの環境にも「工夫」が必要だと覚えておきましょう。

七夕の竹を長持ちさせる基本的な保存方法

竹や笹をできるだけ長く楽しむためには、ちょっとした工夫が欠かせません。

ここでは、自宅でも簡単にできる保存のコツをご紹介します。

切り口を斜めに処理して水を吸わせる方法

竹を切ったままにすると、水を吸いにくくなります。

そこで、切り口を斜めにカットするのがおすすめです。

斜めにすることで水を吸う面積が広がり、葉まで水が届きやすくなります。

毎日少しずつ切り戻して新しい面を作ると、さらに水の通りが良くなります。

| 切り方 | 効果 |

|---|---|

| まっすぐ | 水の吸い上げが少ない |

| 斜め | 吸水面積が広がり持ちが良くなる |

水に浸す・湿らせる際の具体的なコツ

竹の根元をバケツや花瓶に入れて、しっかり水に浸しましょう。

水は毎日取り替えて清潔に保つのがポイントです。

浴槽や大きめの容器を使い、葉の部分まで湿らせてから新聞紙をかけておく方法も有効です。

葉からも水分を補給するイメージで管理すると長持ちします。

直射日光やエアコンを避ける置き場所の選び方

飾る場所も重要です。

直射日光の当たる場所は、水の蒸発が早くなりやすいので避けましょう。

また、エアコンの風が直接当たると乾燥しやすくなります。

涼しくて風通しのよい日陰がベストな置き場所です。

切花用栄養剤や酢を使った保存の工夫

水に切花用の栄養剤を入れると、竹の鮮度を少し長く保てます。

また、小さな笹の場合は茎を水中で切ったあと、数分だけ酢に浸す「酢上げ」という方法もあります。

その後、酢と水を混ぜた液に生けると水の吸い上げが良くなります。

ただし、酢を使う場合は濃度に注意し、長時間浸けないようにしてください。

目的別に選ぶ保存テクニック

七夕に使う竹や笹は、大きさや用途によって最適な保存方法が少しずつ違います。

ここでは、家庭用・イベント用・花瓶用とシーン別に長持ちさせるコツを解説します。

家庭で使う小さな笹をきれいに保つ方法

家庭で使うサイズの笹は、葉の部分まで水で湿らせるのがおすすめです。

浴槽や大きめの容器に入れ、全体を水に浸してから新聞紙をかけて保湿しましょう。

1日に数回、霧吹きやシャワーで葉を濡らすとより効果的です。

飾る前には必ず水気を切り、短冊や飾りが濡れないように注意しましょう。

| 方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 全体を水に浸す | 葉先まで潤いが届きやすい | 飾る前に水切りが必要 |

| 霧吹きで湿らせる | 手軽で毎日できる | 忘れると乾燥が早い |

学校やイベント用の大きな竹を枯れにくくする方法

イベントなどで使う大きな竹は、特別な処理をすると持ちが良くなります。

竹の先端部分を切り落とし、節に小さな穴を開けて水を入れる方法です。

最初に熱湯を注いで中の皮を柔らかくし、その後に水や薄めた酢水を入れると吸水がスムーズになります。

竹の内側から水を補給するイメージで管理すると、より長く飾れます。

花瓶に飾るときの最適な処理法

小さな笹を花瓶に飾る場合は、「水切り」と「酢上げ」の組み合わせが有効です。

まず、茎を水中で斜めに切って空気が入らないようにします。

次に、酢に数分浸してから酢水に生けると、吸水が良くなります。

見た目はシンプルですが、短期間でも生き生きとした笹を楽しめます。

七夕の竹は鉢植えにできるのか?

「切った竹をそのまま鉢に植えれば根付くのでは?」と思う方も多いかもしれません。

しかし、実際には簡単にはいかず、竹や笹を鉢植えで育てるにはいくつかのポイントがあります。

切った竹を植えても根付かない理由

竹は木のように見えますが、根を切ってしまうと再生しません。

切った茎を鉢に挿しても、水分を吸い上げられずにしおれてしまいます。

つまり「切り竹を鉢植えにする」ことは不可能に近いのです。

| 方法 | 結果 |

|---|---|

| 切った竹をそのまま植える | 根付かずに弱ってしまう |

| 小さなたけのこを植える | 条件が整えば育つ可能性あり |

鉢植え用の小型竹や観葉植物の選び方

鉢植えで育てたい場合は、最初から鉢用に育てられた竹を選びましょう。

「ミニ竹」や「斑入りの竹」など、小型で成長が穏やかな種類が向いています。

観葉植物として流通しているものなら、管理も比較的やさしいです。

鉢植えで長く育てるための水やり・土・日当たり

鉢植えの竹は、土が乾いたらたっぷり水をあげるのが基本です。

土は水はけと通気性の良い園芸用の土がおすすめです。

日当たりは、直射日光を避けた半日陰が最適です。

「乾いたら水やり・直射日光は避ける」これが鉢植え竹の基本ルールです。

七夕飾りを鉢植え竹で楽しむときの工夫

鉢植えの竹に短冊や飾りをつけるときは、竹の負担にならないようにしましょう。

軽い素材を選び、重さが片側に偏らないよう均等に吊るすのがポイントです。

竹を折らないよう、見た目とバランスを工夫しながら飾り付けを楽しんでください。

七夕の竹を選ぶときのポイント

どんなに工夫しても、最初に選ぶ竹の状態が悪ければすぐに弱ってしまいます。

ここでは、七夕用の竹を購入・入手するときに気をつけたいポイントをご紹介します。

新鮮で枯れにくい竹の見分け方

竹や笹を選ぶときは、葉の色とハリをチェックしましょう。

青々としていて、葉先が丸まっていないものが理想です。

茎もツヤがあり、しっかりしているものを選ぶと安心です。

葉が乾いて丸まっている竹は、すでに弱っている可能性が高いので避けましょう。

| 状態 | 良い例 | 避けたい例 |

|---|---|---|

| 葉 | 青くてピンと張っている | 茶色く丸まっている |

| 茎 | ツヤがありみずみずしい | 乾燥して色がくすんでいる |

購入や入手のタイミングと保存の工夫

竹や笹は、切ってから時間が経つほど弱りやすくなります。

そのため、七夕の直前に入手するのがベストです。

どうしても早めに手に入れたい場合は、浴槽や大きな容器で水に浸し、葉にもしっかり水分を与えておきましょう。

「できるだけ新鮮な竹を、七夕直前に手に入れる」これが長持ちの一番の秘訣です。

七夕が終わった竹はどう処分すればいい?

七夕が終わったあと、飾った竹や笹をそのまま放置してしまうと片付けが大変になります。

ここでは、終わった竹を気持ちよく整理するための方法をご紹介します。

神社でのお焚き上げや供養について

地域によっては、七夕飾りを神社に持ち込み、お焚き上げや供養をしてもらえる場合があります。

これは「願いを天に届ける」という意味を込めた昔ながらの習慣です。

近くの神社で受け付けているかどうかを事前に確認しておくと安心です。

| 処分方法 | 特徴 |

|---|---|

| 神社に持ち込む | 昔ながらの風習で気持ちよく処分できる |

| 自宅で処分 | 手軽だがマナーに注意が必要 |

家庭で処分する際のマナーと注意点

神社に持ち込めない場合は、家庭で処分しても問題ありません。

ただし、そのままゴミ袋に入れるのではなく、感謝の気持ちを込めて片付けるのが大切です。

竹や笹を小さく切ってから処分すると扱いやすくなります。

「ありがとう」と声をかけながら処分すると、気持ちの区切りにもなります。

まとめ:元気な竹で七夕を楽しむために

ここまで、七夕の竹をできるだけ長くきれいに保つための方法をご紹介してきました。

最後に大切なポイントを整理しておきましょう。

保存・鉢植え・処分の全体の流れをおさらい

竹を切ったら、まず切り口を斜めに処理して水を吸いやすくするのが基本です。

その後は水に浸したり、霧吹きで湿らせたりして葉にも水分を補給しましょう。

鉢植えで楽しみたい場合は、切った竹ではなく、最初から鉢植え用に育てられた小型竹を選ぶのが現実的です。

七夕が終わったら、神社でのお焚き上げや家庭での丁寧な処分で気持ちよく締めくくりましょう。

| ステップ | ポイント |

|---|---|

| 保存 | 切り口処理・水やり・置き場所の工夫 |

| 鉢植え | 小型竹を選んで水やりと日陰管理 |

| 処分 | 神社で供養 or 家庭で感謝を込めて処分 |

今年の七夕を成功させるためのポイント

七夕の竹を楽しむコツは、難しいものではありません。

新鮮な竹を七夕直前に手に入れて、正しく保存・管理する。

これだけで、見た目も気分も大きく変わります。

ぜひ今年は、元気な竹とともに願いごとを託して、特別な時間を過ごしてくださいね。